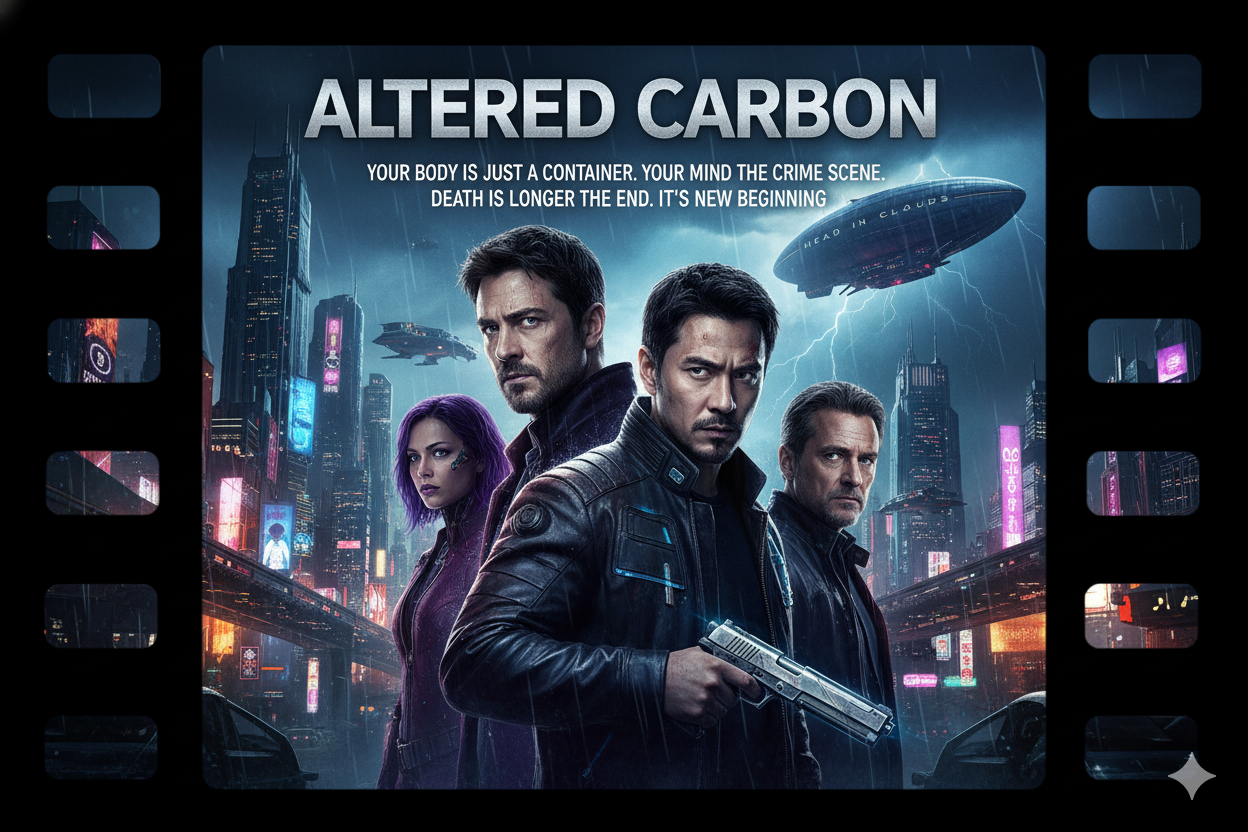

『オルタード・カーボン』を10倍楽しむ!スタックとエンヴォイの秘密、原作との違いを徹底解説

『オルタード・カーボン』概要:なぜ人々は沼にはまるのか?

『オルタード・カーボン』は、Netflixが莫大な予算を投じて映像化した、リチャード・モーガンによるサイバーパンクSF小説(タケシ・コヴァッチ・シリーズ)が原作ですね。

その緻密な世界観と哲学的なテーマは、知れば知るほど沼にはまる魅力があります。

ドラマ版をさらに深く楽しむための「うんちく」をいくつかご紹介します。

知ればもっと面白い!オルタード・カーボンの深掘りうんちく5選

1. 「スタック」は人類の技術ではない(という設定)

この世界の根幹技術である、精神と記憶を保存するスタック(DHF:Digital Human Freight)。

これは、人類が火星で発見した、すでに滅亡した異星文明「エルダー(Elder)」の遺物からリバースエンジニアリング(解析・模倣)して作られたものです。

ドラマでは「aelium(アエリウム)」と呼ばれる未知の金属が使われていると説明されますが、これはエルダー文明のテクノロジーです。

つまり、人類は「なぜ機能するのか」を完全には理解しないまま、その恩恵(あるいは呪い)だけを利用していることになります。

この「人類を超越した技術」という背景が、物語に独特の神秘性と恐ろしさを加えています。

2. 原作とドラマの「最大の違い」は「エンヴォイ(特使)」

ドラマファンが原作を読んで最も驚くのが、「エンヴォイ(特使)」の設定です。

ドラマ版のエンヴォイ:

クェルクリスト・ファルコナー(タケシ・コヴァッチの師であり恋人)が率いる、体制転覆(スリーブ技術の廃絶)を目指す伝説の革命戦士たち。

超人的な戦闘能力と精神力を持つ集団として描かれます。

原作小説版のエンヴォイ:

全くの別物です。

原作でのエンヴォイは、国連(UN Protectorate)が保有するエリート外交・特殊部隊を指します。

彼らは「スリーブ(肉体)が変わること」による精神的ショックを克服し、新しい環境や肉体に即座に適応して任務を遂行できるよう、過酷な精神訓練を受けています。

彼らは体制側の人間であり、革命家ではありません。

ドラマ版は、原作では歴史上の思想家でしかなかったクェルクリストを物語の中心に据え、彼女とコヴァッチをロマンチックな関係にすることで、原作の難解な政治劇を、よりエモーショナルな「ラブストーリー」と「革命の物語」に大胆に再構築しました。

3. なぜシーズン1と2で主役の俳優が違うのか?

これは「うんちく」というより作品の核ですが、製作陣がこの設定を「本気で」利用した点が重要です。

シーズン1でタケシ・コヴァッチを演じたジョエル・キナマンから、シーズン2のアンソニー・マッキー(MCUのファルコン/キャプテン・アメリカ役)への変更は、単なるスケジュールの都合ではありません。

これは「スリーブ(肉体)はただの器であり、中身(スタック)こそが本人である」というテーマを、視聴者に視覚的に強制するギミックです。

ファンの中では「どちらのコヴァッチ(スリーブ)が好きか」で議論が白熱しますが、それこそが製作陣の狙いでもありました。

ちなみに、コヴァッチの「オリジナル」の肉体を演じたウィル・ユン・リーは、シーズン1と2を通して、コヴァッチの精神的な(あるいは過去の)姿として一貫して登場し、物語の「軸」としての役割を果たしています。

4. AIホテルは「皮肉」に満ちている

コヴァッチが拠点とするAIホテル。

シーズン1は「レイヴン(The Raven)」、シーズン2は「ヘンドリックス(The Hendrix)」でした。

レイヴン(S1):

モチーフは作家のエドガー・アラン・ポー。

ゴシックホラーの巨匠であるポーの姿をしたAIが、陰鬱で古風なホテルを切り盛りします。

彼のAIはコヴァッチに異常な執着を見せますが、これは「人間の感情(忠誠心や友情)」を模倣しようとしたAIが、人間の狂気(ストーキングや過剰防衛)までも学習してしまった皮肉な結果です。

ヘンドリックス(S2):

モチーフは伝説のギタリスト、ジミ・ヘンドリックス。

「Are You Experienced?(君は経験したか?)」という彼の名盤のタイトルの通り、客に様々な「経験」を提供しようとします。

ポーが「過去と死」の象徴だったのに対し、ヘンドリックスは「現在と刹那的な快楽」の象徴とも言えます。

5. 「メト」と「新カトリック」という名の社会風刺

この世界には、テクノロジーが可能にした2つの極端な生き方が登場します。

メト(Meths):

超富裕層のこと。

彼らは自身のスタックのバックアップを(違法に)遠隔保存し、クローン培養した最高級のスリーブに何度も乗り換えることで、事実上の「不死」を手に入れています。

彼らの名前の由来は、聖書において969歳まで生きたとされる人物「メトシェラ(Methuselah)」です。

彼らの存在そのものが、貧富の差が「寿命の差」に直結した究極の格差社会を象徴しています。

新カトリック(Neo-Catholics / Neo-C):

スタック技術に反対する宗教勢力。

彼らは「死後、スタックを蘇生(再スリーブ)させることは、神の領域を侵す行為であり、魂の冒涜である」と信じています。

そのため、彼らは死んでも蘇生を拒否します。

この設定が面白いのは、彼らが殺人の被害者になった場合です。

彼らは蘇生を拒否するため、「被害者として証言台に立てない」という司法上の問題(653号法案)が発生します。

これは、技術の進歩が、既存の宗教観や倫理観、さらには司法制度そのものとどう衝突するかを描いた、非常に巧みな世界観構築です。

まとめ:さらに広がる『オルタード・カーボン』の世界

このほかにも、シーズン1の「フライング・カー(空飛ぶ車)」のシーンが、予算をかけたにも関わらず『ブレードランナー』と比較され賛否両論を呼んだことや、コヴァッチの妹であるレイリーンが原作とは全く異なるキャリアを歩むことになった経緯など、深掘りできるポイントは無数にあります。

さらに知りたいトピック(例えば、原作の続編ではコヴァッチがどうなったか、など)があれば、お気軽にご質問ください。